I

“La emoción de la lectura tiene que ver con el texto y, también, |con el contexto. La palabra tiene una expresividad propia, una cercanía peculiar. La narración está contada y comentada por un personaje, el escritor, que está en contacto con nosotros, con su humor, con su violencia, con su sentimentalidad. Cuenta las cosas tan bien, dice las cosas tan bien, que proporciona un fulgor nuevo a la realidad”. 1

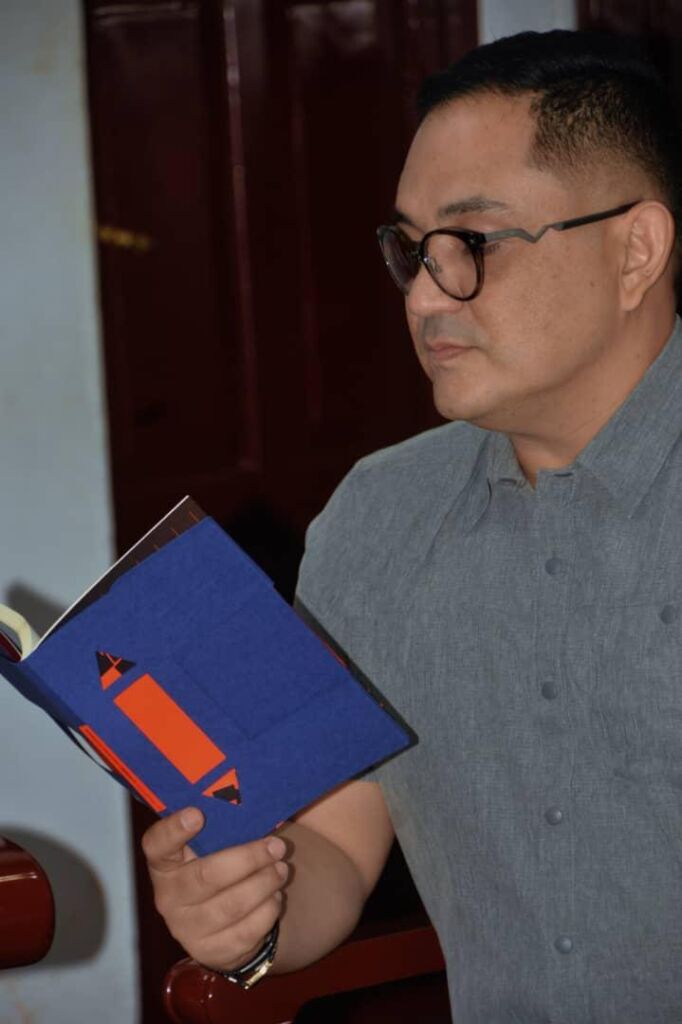

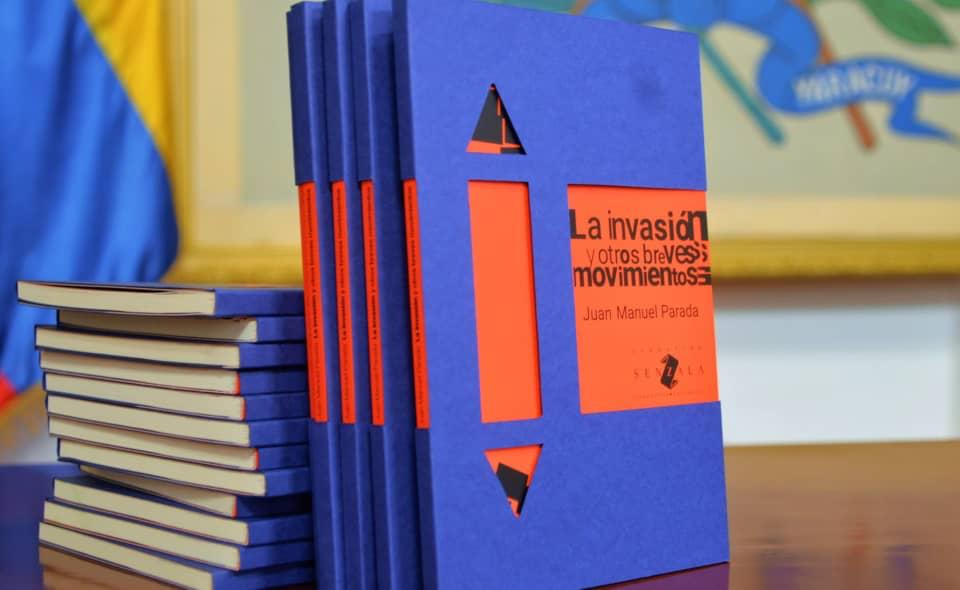

Tomando en cuenta el sentido general y la carga emocional supuesta en el acto leer, cuya materia es la palabra, fluido que teje y desteje la historia en el tiempo y en el espacio; dicho entusiasmo hace posible la sobrevivencia del libro como fuente de misterio, revelación, debate y liberación. En este sentido, cada vez que nos ponen un libro en nuestras manos labrado como La invasión y otros breves movimientos (2024), Fundación Senzala/Colectivo Editorial, creado por el escritor y narrador, Juan Manuel Parada; esa generosa acción se constituye en una estrategia que prolonga la vida en comunión de este preciado objeto artístico. Esta es la obra que hoy celebramos en esta tribuna donde el verbo, en algunas circunstancias históricas, se hace fuego, para la fermentación de las leyes que garanticen los Derechos sociales, la justicia, el equilibrio y la convivencia de las comunidades en el amor y la defensa de la paz. Todo este sumo bien enunciado hace 200 años por el padre Libertador, Simón Bolívar, aun siendo 2025; se torna un estruendo en nuestras conciencias la frase: “…máxima felicidad posible”. Así que este producto final es para desentrañar, reaccionar y compartir esa pasión y placer que depara la lectura y la escritura. De esta manera, nuestra convergencia de pareceres reafirma la siguiente apreciación histórica:

“Considero una utopía ociosa esperar la caducidad de un progreso conseguido. 800.000 años tardó el hombre en descubrir el alfabeto ¿Por qué el milagro de la televisión habría de suprimir el milagro del libro? En las sociedades futuras las complicadas técnicas exigirán una preparación competitiva que sólo podrá lograrse con una buena información bibliográfica”.2

Cuando abordamos este tejido verbal partiendo de la palabra en sentido amplio y específico en cuanto a la tipología cuento y sus variantes, es porque estas son apenas unas anotaciones con el propósito de acercarnos al “sabor y saber de la lengua”, que históricamente nos viene echando cuentos. De hecho, llama la atención el título poque nos incita a la curiosidad de explorar un modo de visión y organización de toda una edificada textura envuelta en esa frase, La invasión y otros breves movimientos. En cuanto a la expresión “otros movimientos”, si apelamos a un diccionario no especializado, su riqueza semántica y correlación abarca una multiplicidad de nociones desde: “corriente, inclinación, escuela, tendencia, pensamiento, ideología, grupo, meneo, conmoción, agitación, sacudida, vibración, convulsión, ajetreo, inquietud, temblor, inestabilidad, movilidad, marcha, desplazamiento, traslación, entre tantos…”.

Entre las posibilidades, creemos que en el discurso narrativo de Juán Manuel Parada está implícita “la belleza y la revolución”, al recordar a nuestro filósofo Ludovico Silva. Siendo un apasionado lector es difícil que escape a su percepción la dialéctica de la historia; por tanto, su palabra se encuentra al servicio de los más desposeídos: movimientos campesinos, rebeliones, organizaciones de jóvenes revolucionarios, (“Esta ciudad que nunca iguala”), el hombre de a pie y el “Ser” que se desplaza en medio de la angustia silenciosa de la Postmodernidad (“Googlemanía”; “Ofertazo”). Como un hombre de letras y ejerciendo la acción política, la dimensión de su competencia lectora en cuanto a captar la rebelión de la palabra de escritores y escritoras al revelar la humanidad de los desplazados de la tierra, él continua ese legado y de hecho refiere las luchas de los que en el estado Yaracuy, Venezuela y en el concierto latinoamericano sostienen, a pesar de los caídos, la esperanza de vivir viviendo en estado que sacie todas las necesidades. Por otro lado, mucho menos es ajeno a la narrativa Latinoamérica, porque tal vez se ubique en la tendencia que según el panorama: (Para una teorización del Cuento en Latinoamérica) 1990-1996, realizado por el escritor y profesor, Enrique Plata, a propósito de una lectura de “Las fantasmagorías en Alberto Jiménez Ure” (2009). Allí se nos refiere algo sobre la palabra “movimiento”, que podría estar circunscrito a su quehacer narrativo:

“H. E. Bates, en un enjundioso ensayo titulado El Cuento Moderno, recoge las propuestas de otros teóricos y que a (su juicio) considera importantes. En su propia opinión, todo cuento es lo que su autor quiera que sea, razón por la cual jamás ha sido definido adecuadamente. Toma la propuesta de Wells, quien define al cuento como una pieza de ficción que puede leerse en media hora, retornando aquí el tema de la brevedad; presenta la de John Hadfield, quien lo describe como (…) “una historia que no ha de ser larga”.

Le interesa la opinión de Jack London, para quien el cuento debe ser concreto, certero, con vida, movimiento y aguijón; toma también la de Ellery Sedgewick, quien lo compara con un caballo de carreras: lo que cuenta es la salida y la llegada; finalmente, se acerca a la propuesta de William Carlos Williams, quien manifiesta que el cuento consiste en un solo vuelo de la imaginación, completo: hacia arriba y hacia abajo.

Al leer cada una de estas propuestas, notamos que en el fondo todas no están más que repitiendo a Poe”. 3

La organización de este libro obedece a una marea expresiva teñida de imágenes impactantes, impresionantes, sorprendentes y explosivas, “fríamente calculadas” para echarlas en el plato del espacio fílmico. Este libro contiene 34 cuentos que trazan los escenarios, suministran el colorido para alumbrar el blanco frío del papel y reaniman los sucesos ejecutados por los sujetos o actores: el personaje, el narrador y el lector. 4. Cuando nos sentamos a leer pareciera que en vez de ojear páginas nos estuvieran pasando los fotones de películas ante nuestros ojos. El ordenamiento de estas ficciones ha dejado atrás el formato tradicional: capítulos, secciones, apartes, numeración romana, otros. “Por ahora”, para seleccionar algún relato en particular, por ejemplo: “El rastro del general”, metonímica e hiperbólica caricaturización de una fracción del rostro, la nariz, como insignia de su época de gloria, pero en plena decadencia; la nota es dirigirte al II MOVIMIENTO, la corriente distintiva. Nos recuerda un poco al “Soneto a una nariz” del español Francisco Quevedo: “Érase un hombre a una nariz pegado, /érase una nariz superlativa, /érase una alquitara medio viva, /érase un peje espada mal barbado;/era un reloj de sol mal encarado”. Condimentarlo, por ejemplo, con lo que acertadamente dice el maestro, Luis Britto García en su relectura de Las artes narrativas (2006) en cuanto a “Las transmutaciones de lo narrado”: “…-podríamos proponer tentativamente una escala progresiva de distorsiones del tema narrado que recorriera las siguientes tendencias narrativas: –Grotesco: acentuación de los rasgos particulares secundarios hasta hacerlos preponderar caricaturescamente sobre los caracteres genéricos de lo descrito”. 5 He allí simbolizado ese rasgo físico del general. Si recordamos, del cuento señalado apreciamos una lectura y representación dramatizada en las tablas de la Sala “Jacobo Ramírez”, tocando el rol estelar al homenajeado actor y director teatral, Germán Ramos. La que se corresponde con el desarrollo incesante de acuerdo a la lectura, su conexión y el cómo nos involucramos en el acelerado ritmo, intensidad, condensación y concisión en cuanto al entrelazamiento de esa forma discursiva donde impera la acción (“Movimiento”).

“Así por así”, los cuentos están dispuestos en 5 movimientos: el 1ro. Inaugura desde la página 11 hasta la 28 el cuento “Invasión”. Éste se configura como un encadenamiento de secuencias asumidas desde voces protagónicas y enfoques particulares, es decir, “focalización múltiple” en cuanto a que “…las visiones, las focalizaciones recaerán casi siempre en un solo personaje…” 6 Sin embargo; los testimonios enriquecen y develan el contexto de la acción central, además de que apreciamos, en cierto modo, rasgos psicológicos de los personajes. En este caso, son los personajes redondos o de primer plano: Elías, Calistra, Zapata, Numas, Rufino y Sarmiento. Ellos se debaten en medio de la barbarie del miedo, la persecución, la fuga, el riesgo, la valentía, la esperanza por la redención social; la justicia, el derecho por el rescate de las tierras ancestrales, el sabor de la solidaridad, el amor y la muerte. En el 2do. se despliegan 5 cuentos, 6 en el 3ro, 4 en el 4to. y, en el 5to., se cierra el conjunto de esa textura con 19 relatos entre breves y ultra cortos.

Los textos de esta última jornada, de acuerdo con los estudiosos oscilan un poco menos entre el cuento canónico y la tipología: “Microficción”, “Microrrelato” y “Ultra brevísimos”. Por ejemplo: “La Malinche” (p. 91) ocupa un espacio de 4 párrafos y 22 líneas (menos de una cuartilla), el 1ro. 8 líneas, el 2do. 5, el 3ro. 4, 4to. 5. El texto más sucinto titulado como “La voz perdida de un poeta joven” (p. 100) no pasa de una joya, como la palabra Roma, compuesta por un párrafo o bloque de 5 líneas (47 palabras): “Si deseas ser poeta debes hallar tu voz. El joven sacerdote buscó en cada rincón del templo donde antes se había hincado a rezar sus letanías; pero no pudo encontrarlas, ésta vagaba en los oídos de aquellas a quienes susurró palabras de amor y algunas frases obscenas”. 5. Sin embargo; hace poco salió una 2da. Edición en México de La invasión y otros breves movimientos (2025), a cargo de Dogma Editorial. Allí, se incluyen entre otros textos “ultra cortos”: “Pesimismo”: “Ni después de muerto volvería a nacer. Y se anudó al cuello el cordón umbilical” (dos líneas, 15 palabras, p. 112); “Vivir muriendo”: “Odiaba tanto el trabajo que murió trabajando” (una línea, 7 palabras, p. 113); “Irreversible”: “Era una gota de agua que no quería caer al río. La última vez se le vio aferrada al pétalo de una rosa, trémula, resistiéndose a la brisa. Pero fue inútil; el arrollo de la historia no perdonó su egoísmo.” (4 líneas, 28 palabras, p. 116). (Versión digital). Los antecedentes conocidos hasta lo que conozco son los escritores Augusto Monterroso con el cuento «El dinosaurio»: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí».7 (7 palabras) y Gabriel Jiménez Emán con el cuento “El hombre invisible”: “Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello” (10 palabras). 8 Ahora, el escritor, Juán Manuel Parada, está a la par de estos grandes soñadores de la palabra.

Como no dudamos en decirlo, la lectura que nos habíamos planteado realizar era una paciente, gozosa, sosegada y no adrenalínica. Pero un libro polvoriento sorpresivamente me avistó o saltó de los estantes de mi biblioteca, para cambiarme el ritmo en cuanto a la dirección de sentido que intentaba dar a La invasión y otros breves movimientos. El libro en cuestión es El silencio de lo real (2004), Monte Ávila Editores Latinoamericana, escrito por Jesús A. Pieters Fergusson. Allí nos encontramos con un enriquecedor y enérgico ensayo orientado hacia el sentido, comprensión e interpretación en la narrativa de Raymond Carver, prácticamente una propuesta hermeneútica. Esta referencia no pasa inadvertida al escritor, Juan Manuel Parada, quien es un apasionado lector. Me imagino que ha devorado desde el emblemático “Elefante” hasta la producción posterior carveriana.

Yo no sé o no recuerdo si el sentido de la palabra mimesis (no imitación) lo reinterpretó Juan David García Bacca, aproximándolo a “creación”. Ténganse presente el poema de Víctor Hugo, “La oración por todos”, recreada por Andrés Bello o Virgilio con la Eneida a propósito de la Ilíada del poeta griego, Homero. Pero en el caso del cuento “Ellas” (IV MOVIMIENTO, pp. 78-79) de La invasión y otros breves movimientos, su autorha logradocomponer un texto de impecable y límpida factura por la cohesión y el rigor requerido en esa breve arquitectura del personaje de papel. Suponemos que dentro de nuestra supina ignorancia podría constituirse en una manera interesante de caracterizar, para definir a un sujeto más ensimismado que huidizo, quien aparenta la ambigüedad como juego. Antonio Ortiz en su Manual exprés (2010), nos suministra de la siguiente consideración para aproximarnos un poco a esa pieza narrativa (“Ellas”), lo que ubica a este joven narrador en las actuales líneas narrativas:

“(…) Hoy día, por influencia de corrientes filosóficas y psicológicas, proliferan los personajes fragmentados o “descentrados”, que carecen de los elementos tradicionales que permitían su individualización: puede tener, por ejemplo, varios nombres, ser a la vez hombre y mujer, o ejecutar, en apariencia, ninguna (Beckett, por ejemplo)”. MORA, Gabriela: En torno al cuento: de la teoría general y de su práctica en Hispanoamérica, p. 105. (Cit. por Ortiz, p. 109). 9

Se han roto los espejos narcicianos para configurar la alteridad, se ha llegado al extremo de la identidad “per se”, mediante un giro: un pronombre nominal en la tercera persona del plural, paradójicamente en función de proponerse el antiquísimo juego de la unidad del Ser; váyase tamaña y sutil ironía: ¿El Ser es o no es, quizás seguiría siendo en virtud del lenguaje simbólico? Desde la perspectiva, a modo de especulación, según la genética existen los gemelos; filosóficamente, la irreducible unidad del Ser de Parménides; la vuelta metafísica del Ser por Heidegger: “el Ser y la nada”; las definidas identidades del Yo psicoanalítico. Para los acercamientos en cuanto a los hallazgos en la neurolingüística, heracliteanamente 8 yoes nos sorprenden manos arriba. Al completar nuestro naufragio en cuanto al ejercicio lúdico al que nos invita la lectura del cuento “Ellas”; ¿tal vez, una mirada retrospectiva zarragiana al estilo de “Al fondo del espejo”?

Retornemos la mirada al filósofo Richard David Precht quien revisita las investigaciones de la neurología cerebral a propósito de su libro: ¿Quién soy…cuántos? Un viaje filosófico; este nos recuerda que:

“Muchos neurocientíficos tienden a adoptar la opinión de que no existe un único yo, sino muchos estados del yo distintos. El yo-cuerpo se cuida de que yo sepa que el cuerpo con el que vivo es, en efecto, mi cuerpo. El yo-localización me dice dónde me encuentro ahora mismo. El yo perspectivista me hace saber que soy el centro del mundo que percibo. El yo como sujeto vivencial me dice que mis impresiones sensoriales y sentimientos son míos y no de cualquier otra persona. El yo de autoría y control me convence de que soy responsable de mis pensamientos y de mis actos. El yo autobiográfico se encarga de que no me salga de mi propia película, que a lo largo de toda la vida me perciba como uno y el mismo. El yo autorreflexivo me permite reflexionar sobre mí mismo e interpretar los diálogos mantenidos entre el I y el me. El yo moral, por último, viene a ser mi conciencia y me dice lo que está bien y lo que está mal. (p 63, versión digital). 10

Después de este recorrido a través de nuestro plural observador interno: la diversidad de yoes, nos preguntamos cómo es que Jesús A. Pieters Fergusson en su sutil reflexión en torno a la narrativa de Raymond Carver, esclarece sobre lo distinto y similar, el sujeto desdoblado o doblamiento e igualmente el retraído (cuento “Conservación”). Por otro lado, nos encontramos con el ensimismamiento (cuento “Ellas”), de Juan Manuel Parada. Para abordar dicha focalización, Fergusson parte categorías expuestas por el francés Gerard Genette, creo que en su ¿“genética del texto”? Ahora, según Pieters Fergusson, de los tres tipos de focalización, en este caso (cuento “Conservación”), se ocupa de:

“El tercer caso -el de focalización externa- corresponde con un personaje escindido (dividido), no en el sentido esquizoide del primero. Que un personaje posea menos información y que el punto de referencia para establecer el grado de conocimiento sea él mismo puede parecer una contradicción alucinante, a la manera del personaje de focalización cero; pero, en realidad, lo que parece un desdoblamiento es, en este caso, doblamiento. Este personaje está focalizado externamente con respecto a sí mismo; su visión de sí es marginal: se encuentra al margen de su propia conciencia. Se halla en la periferia de un sí mismo que nunca llega a ser sí propio. Está en los “suburbios” de su ser, focalizado externamente, viéndose a la distancia, sin alcanzar su sentido, y sabiendo tan poco de sí como si se tratase de un extraño. En este tipo de personaje no se realiza el despliegue de una segunda voz que dé origen al proceso dialéctico y dialógico: la voz primera, indiferenciada por carecer de otro, casi prelingüística, se encuentra encapsulada en un exilio, sin poder desdoblarse y, por ello, sin poder reencontrarse en la integración de una síntesis, cuyo lugar de cita sería la conciencia, y su resultado, el autoconocimiento. 11

Cerramos esta primera fase con un extracto del cuento “Ellas”, como una incitación hacia la autorreflexión colectiva en este espacio en función de, al menos, viajar por un instante hacia lo que creemos que somos. Pudiéramos encontrar alguna respuesta u otra pregunta a partir de ese abismo de nuestro “Ser en sí o para sí”, que nos relata maravillosamente este joven escritor yaracuyano-yaritagüeño, narrador, Juan Manuel Parada.

“Se habían citado en la vereda ciega detrás del teatro. Cuando le vio venir por la calle oscura, sin rostro, como una silueta recortada y colocada de pronto en el escenario, contuvo el aliento y se agarró fuerte a su cigarrillo. No lograba recordar para qué se habían citado. Solo esperaba con el deseo de encontrarla frente a frente. Debían repartirse unos libros, unos muebles y un dinero, pero no era ése el motivo por el que se habían citado”.12

II

El escenario que se nos presenta en el cuento “La invasión” 13, está construido bajo una atmósfera de tensión y distención, “diástole y sístole” del corazón porque se aprecia que los movimientos continuos del personaje, Elías, y de los otros son “bruscos…rápidos…”14. Situación tensa, desgarradora y, a la vez, dinámica. Es una carrera contra el tiempo. Su núcleo se circunscribe a la “tenencia de la tierra”, su miserable y despiadada consecuencia, la fuga; ese estar y no estar en el lugar del desvivir en la condición del sujeto desplazado. De tal circunstancia se nos informa: “Al tercer día de caminar, subiendo montañas, cruzando caños, llegaron a un caserío donde empezaron de nuevo…y de nuevo se marcharon para volverse a marchar; siempre huyendo, siempre andando. Calistra recuerda cómo el rostro de su madre se surcaba en cada huida”. 15 (p. 15). Todo el peso de la incertidumbre, ¿para alcanzar la esperanza de vivir y materializar el reino de los sueños? En fin, no dudamos en intuir resonancias de “Diles que no me maten” del escritor mexicano Juán Rulfo, del que Juán Manuel Parada ha leído, asimilado y sabido disfrutar, para entregarnos lo depurado de su prosa.

Traspasar las descubiertas aguas del río hacia la otra orilla es la bendición del angustiado deseo de Elías y los ulteriores esperanzados combatientes, para salvarse de las afiladas garras que implican la presentida muerte anunciada por su antagonista, Cruz Pedraza. Pero visualicemos en esta precisa descripción un paisaje agobiante y el incesante desplazamiento entre rastreadores y quienes intentan recobrar la utopía ante la situación más extrema: el instante de la fatalidad:

“Los perseguidores están a doscientos metros, pero Elías corre como si le pisaran los talones”. “Huele a tierra húmeda y el rumor del río bate en el aire. Los perseguidores están a doscientos metros, pero Elías corre como si le pisaran los talones. Hace muy poco que amaneció y el sol está replegado por la sabana, borrando cualquier relieve de la superficie. El sudor le empapa la camisa, lo que hace más doloroso los golpes de las ramas en su pecho”. 16 (Ibídem, 11-12).

En notorio observar la importancia estratégica y simbólica del espacio río tanto en el lado sur como en norte. En ambos se torna un ámbito regenerador, esperanzador y que, traspasarlo supone el devenir de las luchas a pesar de los que no sobreviven, ¿acaso no es fuente de energía vital? Sus nutrientes fortalecen al movimiento inicial y los que han después han continuar, bajo la inspiración de un Argimiro Gabaldón o Fabricio Ojeda. No es una casualidad este ecuménico alimento servido que proveen estas aguas. Recordaros la invocación de Jesús cuando dijo a Simón Pedro que echara las redes…: “La noche anterior, sentados frente a la batea de pescado frito que Calistra les sirvió, prometieron reunirse al otro lado del río si se les caía el plan”. 17

En la siguiente descripción podemos apreciar la plasticidad del paisaje y el apresuramiento que se suscita entre los dos antagonistas centrales que batallan en la lucha histórica por la tierra. Elías, como líder del movimiento simboliza la esperanza, fe y convicción de “…tomar el cielo por asalto”, según lo planeado en la rebelión. Por su parte, Cruz Pedraza, es el “presagio de la muerte”, del impedimento de realización de los deseos de liberación socavado por las tenazas de la terrofagia. En tono dramático, mediante un fundido de imágenes visuales, sonoras y táctiles, podemos ver la película de una despiadada persecución de los que se oponen en la “dialéctica del amo y el esclavo”. Es notable en el diseño de este fragmento, para agudizar la pesadumbre, el terror a ser despedazado (los perros), el tropel de cascos (caballos) para ser pisoteada la humanidad o estar tan cerca de tus oídos los sones de la muerte. Agitación generada por el despliegue sincronizado del bestiario o “animalario” y de gritos enfurecidos de muerte a los revoltosos (los hombres, serviles capataces).

“Las ramas de plátano le golpean el rostro y los bejucos enmarañados le van rasgando la piel. Corre en dirección al río; si Pedraza lo cogiera ahora, le revienta la cabeza. El ladrido de los perros, la algarabía de los hombres y el trote de los caballos le llegan a los oídos como el clamor de su muerte, como un murmullo burlesco anunciándole el final. Pero Elías suprime el temor con la certeza de que pronto llegará al río y cuando alcance la orilla opuesta, nadie podrá capturarlo”. 18

A pesar del riesgo y la sospecha de traición siempre recóndita en estos contextos, imputada a Numas, joven romántico que tomaba apuntes de aquella realidad rural con el propósito de recrear una historia para su novela. Elías era un hombre de convicción. Concentrado en lo previsto en cuanto al objetivo central trazado aquella evocada noche, en caso de un inesperado fracaso, congregarse al otro lado del río para salvaguardar el plan de rebelión. En aquellos decisivos e intensivos momentos se intuye la relación revestida por contrastantes enfoques en la dirección de sentido en ese singular entorno. Pero el destacado, firme y sutil equilibrio femenino, a través de Calistra como personaje ayudante, reestablece la confianza del grupo para la acción. En dos trazos el narrador-testigo accionante revela ese carácter y la fe lumínica recobrada en torno a la lucha.

“La noche anterior, sentados frente a la batea de pescado frito que Calistra les sirvió, prometieron reunirse al otro lado del río si se les caía el plan. Numas fue tajante cuando ordenó que escaparan como fieras, internándose debajo de los pantanos si era preciso. Elías se acomodaba una porción de chimó detrás de los dientes mientras le oía. Le había costado confiar en Numas, pero a escasas horas de la rebelión era distinto. Además, Calistra le miraba con tanta fe, que era improbable alguna traición. La esperanza con la que Calistra miraba a Numas, hacía que Elías se tranquilizara. De hecho, cada lugar o cosa donde ella posara sus ojos, o que fuera mencionada por sus labios, ganaban para Elías una luz tenue, como si el significado de siempre se llenara de matices que le hacían lucir más vivo”. 19 Ibídem, p. 11). 4

Referencias:

1 José Antonio Marina/María de la Válgoma Rodríguez (2005). La magia de leer. Barcelona: Random House Mondadori, S. A. p. 42.

2 José Edmundo Clemente (1977). Descubrimiento de la metáfora. Caracas, Venezuela: Monte Ávila Editores, C. A. p. 50.

3 Enrique Plata (2009). Las fantasmagorías en Alberto Jiménez Ure. (Para una teorización del Cuento en Latinoamérica) 1990-1996. Mérida, Venezuela: Ediciones de Bolsillo. pp. 26-27).

4 Antonio Ortiz (2010). Manual exprés, para no escribir cuentos malos. Un taller literario portátil. Caracas, Venezuela: Fundación Editorial El perro y la rana. p.112.

5 Luis Britto García (2006). Las artes de narrar. Apuntes sobre la escritura de ficción. Caracas, Venezuela: Fondo Editorial Ipasme. pp. 11-12.

6 Manual exprés, Op. Cit. p. 108.

7 Augusto Monterroso, (2004). Fabulaciones y ensayos. El Vedado, La Habana, Cuba: Fondo Editorial Casa de las Américas. p. 62.

8 Gabriel Jiménez E., (2009). Cuentos y microrelatos. Caracas, Venezuela: Monte Ávila Editores Latinoamericana C. A. p. 60.

9 Manual exprés (Op. Cit. p. 109.

10 Richard David Precht ( ). ¿Quién soy…cuántos? Un viaje filosófico. (Versión digital). p. 63.

11 Jesús A. Pieters Fergusson (2004). El silencio de lo real. Sentido, comprensión e interpretación en la narrativa de Raymond Carver. Caracas, Venezuela: Monte Ávila Editores Latinoamericana. pp. 37-38.

12 Juán Manuel Parada (2024). La invasión y otros breves movimientos. Caracas, Venezuela: Senzala/Colectivo Editorial. pp. 100, 78, 100.

13 La invasión y otros breves movimientos. Ibídem, p. 11.

14 Manual exprés. p.112.

15 La invasión y otros breves movimientos. Ibídem, p. 15.

16 Ibídem, pp.11-12.

17 Ibídem, p. 11.

19 Ibídem, p. 11.

5 Comentarios

Yami Ruiz

Leer, leer y leer nos culturiza 💯💯💯

Juan Parada

Que vivan los buenos libros.

Juan Parada

Gracias!!

Juan Parada

Así mismo es… Gracias por leerme!!

Alberto Jiménez Ure

https://planetalibro.net/autor/enrique-plata-ramirez